L'immobilité vitale de Nicolas Bouvier

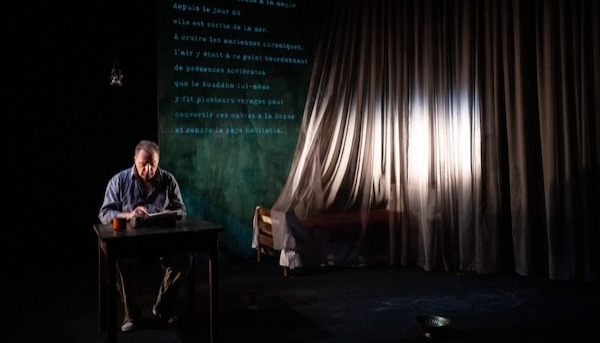

La route s’est arrêtée, le corps se défait, la pensée s’enroule sur elle-même. Dans la moiteur d’une chambre de Galle, au Sri Lanka, un homme vacille entre fièvre, solitude et hallucination. À la mise en scène, Catherine Schaub en fait un théâtre de l’intime, tendu entre ombre et lumière, où Samuel Labarthe souhaite livrer une performance d’une précision de funambule.

Après le périple solaire de L’Usage du monde, voici son envers: une descente immobile, une odyssée du silence marquée d’une sidérante attention aux insectes.

Traversé par des clins d’œil à Homère, Henri Michaux, Louis-Ferdinand Céline, Robert Louis Stevenson, Robert Desnos et Panait Istrati, l’ensemble compose un espace mental plus qu’un décor — une chambre noire où les images se développent lentement, comme les mots de Nicolas Bouvier au contact du réel halluciné.

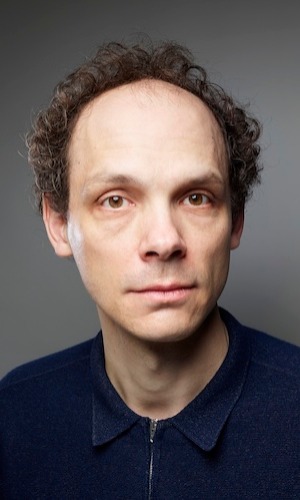

Voix française de George Clooney au cinéma depuis les années 1990, Samuel Labarthe, déjà étonnant d’élégance feutrée dans L’Usage du monde, retrouve ici l’auteur genevois sur un autre versant: celui du doute, de la maladie, du retour à soi.

Ce Poisson-scorpion n’est pas un récit de voyage; c’est une radiographie poétique de la résistance, un acte de survie par l’écriture. Un spectacle comme un temps suspendu, à contre-courant du tumulte du monde.

Rencontre.

Comment s’est passée votre rencontre avec l’œuvre de Nicolas Bouvier? Était-ce un coup de foudre littéraire immédiat?

Samuel Labarthe: Pas tout de suite. C’est une amie chère qui m’a offert L’Usage du monde. Comme beaucoup, je l’ai laissé dormir sur ma table de nuit pendant des mois. Un jour, sans raison, je l’ai ouvert. Et je n’ai plus pu le refermer. J’ai lu à voix haute, j’interrompais mes enfants pour leur faire entendre des passages.

Je crois n’avoir jamais autant parlé seul dans une pièce: chaque page provoquait un oh, un ah, un émerveillement. Ce n’était pas seulement beau, c’était vital.

L’acteur français Michel Bouquet aimait dire que le théâtre est «le lieu où l’on apprend à mourir». Cette idée vous accompagne-t-elle dans Le Poisson-scorpion?

Je pense que Michel Bouquet était travaillé par l'idée de la mort, et que le théâtre l'a peut-être aidé à l'apprivoiser. Moi, je vois les choses différemment: on n'est jamais aussi vivant que sur un plateau. On est dans un état vibratoire exceptionnel, comme un instrument. On vibre, on fait vibrer l'instrument pour passer la musique de l'auteur. Ça nous rend infiniment vivants. C'est même assez incroyable.

Le Poisson-scorpion est moins une mort qu'une descente aux enfers, une gestation, une incubation. Le thème majeur de Nicolas Bouvier? Un voyage qui ne vise pas comme il l’écrit à «se garnir d'exotisme», mais au contraire à se délester de ce «moi» qui prend toute la place et dont il faut avoir raison. C'est aussi un parcours philosophique.

L'écriture de Bouvier est souvent décrite comme une «sur-écriture» forte d’une architecture musicale. On parle d'une sonate de Debussy pour Le Poisson-scorpion. Comment l’abordez-vous?

C'est la grande question. Le Poisson-scorpion est un texte extraordinairement serré, calqué sur une forme musicale et bourré de références littéraires en filigrane. Là, on est vraiment dans une écriture «sur-écriture», mais avec une élégance infinie: Bouvier ne montre jamais qu'il sait, il n'est jamais pédant.

Les références – on pense à Michaux, Baudelaire, Stevenson – sont tissées dans le sous-texte. C'est l’un de ses derniers livres, il y a mis tout son poison et tout son amour de la littérature. Le défi, aujourd'hui, est double: réduire cette œuvre à 1h10, et trouver comment parler cette langue ciselée, cette langue d'horlogerie.

Le livre déboulonne aussi l’exotisme de carte postale…

Oui. Il arrive lesté d’images – prospectus d’«île-émeraude», promesses d’enchanteurs – qu’il démonte aussitôt au contact du quotidien pauvre: dispensaires, échoppes, vie sobre, au plus près des gens. Bouvier n’habite pas les palaces; il partage la table, se tait d’abord, écoute, s’use avec le monde.

On retrouve dans sa chambre miteuse, une petite machine à écrire. Que représente-t-elle pour vous?

Elle est presque vivante. C’est une Hermès Baby, fabriquée à Yverdon-les-Bains: un bijou suisse, minuscule, fidèle. Elle trône sur la table comme un cœur mécanique. Bouvier y tape ses phrases pendant que les termites rongent le sol.

Le cliquetis des touches se mêle au craquement des mandibules: deux écritures qui s’affrontent, celle de l’homme et celle du monde. Il y a même ce scorpion tombé dans le bol de thé: signe que tout communique, que la matière et l’esprit se confondent.

Les insectes forment un peuple obsédant: métaphore ou entomologie?

Les deux. Chez Bouvier, l’insecte est mue et siège. La bataille des termites est un opéra minuscule: une déconstruction de la matière et de lui-même, avant un autre agencement. On entend déjà la métamorphose en coulisse.

Et cette comptine de Robert Desnos, avec son brochet globe-trotter.

Une berceuse d’auto-ironie. Fiévreux sur un rocking-chair grinçant, il se chante Desnos pour ne pas sombrer. C’est une forme de retour d’enfance, une tendresse qui déride la nuit.

Le temps dans ce récit est un feuilleté: souvenirs, présent fiévreux, temps de l'écriture bien plus tardive… Votre avis?

Oui, le temps est revisité à plusieurs endroits. Et c'est en cela que le texte est presque un objet théâtral: c'est l'auteur qui se repenche sur ses jeunes années, des décennies plus tard. Bouvier a écrit ce livre lors d'une dépression assez grave, je crois qu'il perdait sa mère à ce moment-là.

Il a décidé de se débarrasser de ce fantôme, de comprendre ce qui s'était passé là-bas au Sri Lanka (anciennement Ceylan), ce qui l'avait empêché de repartir vers le Japon, ce qui l'avait fait se laisser presque mourir sur cette île. Il a fallu cette gestation, cette incubation, cette métamorphose à la Kafka, pour se débarrasser de cette gangue et repartir.

D'ailleurs, le récit se conclut dans le sang: il se frappe le front, son arcade sourcilière saigne. Ce sang est un rappel de la vie, pas de la mort. C'est un accouchement, un deuxième accouchement.

Dans L'Usage du monde, Bouvier marche vers la lumière. Ici, il s'enfonce dans l'ombre. Comment ressentez-vous ce basculement vers une errance intérieure, un conte noir et fantastique?

Je pense que cela part de choses bien concrètes. D'abord, l'usure d'un voyage de près de deux ans. Tant qu'on marche, le corps s'adapte, le psychisme est en mouvement. Mais dès qu'on s'arrête, tout remonte à la surface.

Ensuite, il y a la double peine: son chagrin d'amour – Manon le quitte de façon brutale – et, dans le même temps, son ami de toujours, Thierry Vernet, se fiance et se marie à Ceylan.

Se retrouver seul, après deux ans de compagnonnage, face à une histoire d'amour qui s'achève et une autre qui commence… Je pense qu'une grosse part de lui-même, affective, se retrouve détruite.

Une auto-ironie féroce perce. En témoigne la scène de l'hôpital où ses radios pulmonaires provoquent l'ovation. Cette légèreté est-elle un moyen de survie?

C'est la marque de fabrique de Bouvier, son élégance suprême. Au plus profond du désarroi, il garde toujours ce petit pas de côté pour se regarder avec un œil qui frise. Cette autodérision est sa bouée. Ce n'est pas un livre sombre, contrairement à ce qu'on en dit parfois.

Voici un ouvrage où la réalité se déforme, où les frontières entre le visible et l'invisible volent en éclats. Tout se déconstruit dans l'écriture, comme tout se déconstruit en lui. Mais c'est un passage obligé pour renaître. La reconstruction passe par les dégâts.

Le professeur de littérature moderne francophone, Jean-Xavier Ridon, écrit que chaque lecture du Poisson-scorpion l'a «revitaminisé». Comment sort-on de cette traversée? Revitalisé, ou différent de soi-même?

Se retrouver différent de soi-même, alors qu'on se regarde tous les jours dans la même glace… Quelle grâce! Bouvier, il vous lave, il vous rince, il vous essore. On a un besoin urgent de ce regard d'eau vive, de ce vif-argent qui remet la lumière au bon endroit.

Il porte sur le monde un éclairage dont nous manquons cruellement aujourd'hui, dans une société où le sens se dérobe sans cesse. Cette route d'Ouest en Est, qu'il a tracée, reste un axe puissant pour se retrouver. C'est l'axe des cathédrales.

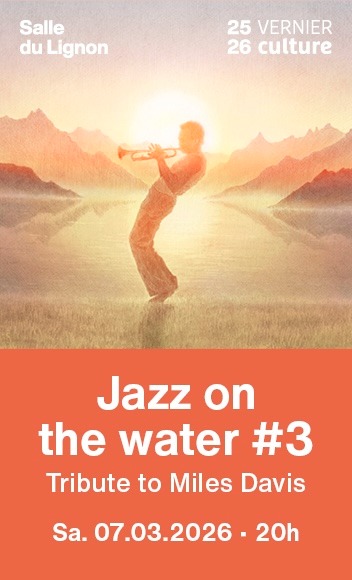

Le Poisson-scorpion

Du 4 novembre 2025 au 1 février 2026, au Théâtre de Carouge

Nicolas Bouvier, texte - Catherine Schaub, mise en scène

Avec Samuel Labarthe

Anne Rotenberg, Gérald Stehr et Samuel Labarthe, adaptation

Informations, réservations:

https://theatredecarouge.ch/spectacle/le-poisson-scorpion

autres représentations

Du 4 au 6 février 2026 à Nuithonie, Villars-sur-Glâne

https://www.equilibre-nuithonie.ch/fr/spectacles/le-poisson-scorpion