Histoires de regard

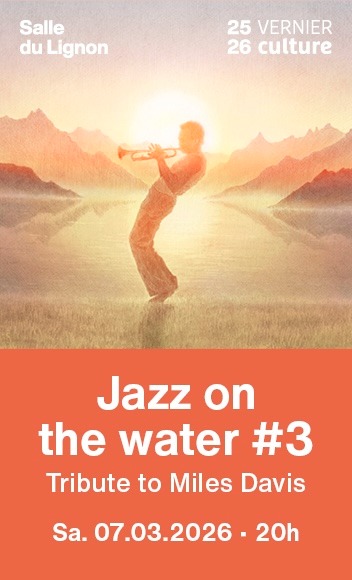

A l’affiche du Grand Théâtre de Genève, du 26 octobre au 4 novembre. La scénographie de Marina Abramović installe un espace de clair-obscur - à la fois crypte et cosmos - habité par de grands cristaux translucides qui se recomposent en grotte, château ou forêt.

Les chanteurs et chanteuses évoluent au centre d’un flux chorégraphique que sept danseurs façonnent comme une matière vivante: réseaux de fils, gestes suspendus, architectures humaines qui traduisent les non-dits du livret.

L’OSR, dirigé par Juraj Valčuha, laissera respirer les voix et la lenteur symboliste du texte, tandis que les vidéos de Marco Brambilla ouvrent l’univers clos d’Allemonde vers un horizon cosmique.

La danse ne décore pas: elle écrit les silences, rend visible l’invisible. Autour de Golaud, le mouvement devient anguleux, presque minéral; autour de Mélisande, la matière se fait fluide, ondoyante, comme traversée par la lumière.

Les costumes d’Iris van Herpen, mi-organiques, mi-futuristes, prolongent cette idée de métamorphose, oscillant entre enfance, désir et effacement. Dans le dernier tableau, des figures voilées emportent Mélisande vers un au-delà indéfini: rituel de passage plus que mort.

Cette lecture dépouillée, chorégraphique et plastique donne à l’œuvre sa dimension d’énigme: une méditation sur la fragilité du regard, la perte et la lumière qu’on cherche encore.

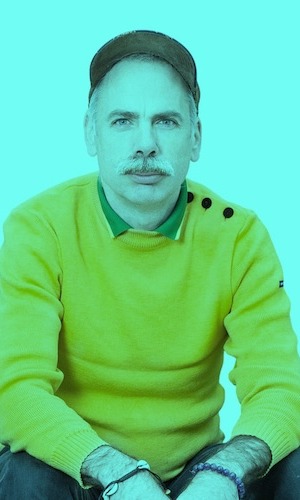

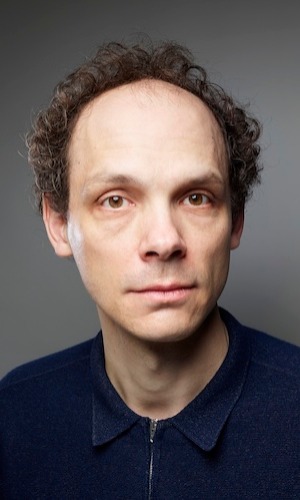

Rencontre avec Sidi Larbi Cherkaoui.

En 2018, lorsque vous créez Pelléas et Mélisande avec Marina Abramović et Damien Jalet, quel était l’état d’esprit?

Sidi Larbi Cherkaoui: Dès le départ, nous voulions préserver le mystère: quelque chose dans la brume, presque imperceptible. Chez Maeterlinck, la vérité circule entre les phrases; elle se loge dans les silences, dans les ombres. Nous avons donc consacré l’œuvre au regard: voir, ne pas voir, être aveugle, percevoir de petites lueurs.

Très vite est apparue l’idée d’un univers galactique, vaste au point d’abandonner les êtres qui y évoluent.

On n’est pas exactement dans une forêt: on est dans un espace immensément ouvert qui rend les personnages minuscules, perdus, et où une tristesse profonde résonne comme un appel au secours.

L’idée, c’est le piège. Golaud est piégé - chasseur égaré - et Mélisande l’est tout autant, happée par une histoire qu’elle ne décrit pas, mais dont on sent l’urgence.

Les fils deviennent tour à tour la forêt, le lac, la couronne perdue... Ils figurent surtout le lien entre eux: ils se capturent l’un l’autre et souffrent de ne pas se comprendre. Golaud n’arrive ni à cerner ni à séduire vraiment, tandis que Mélisande se retrouve otage d’un homme dont elle ne pourra plus se défaire.

C’est l’emblème du patriarcat. Dans la conversation entre Geneviève et Arkel, on sent le pouvoir d’hommes qui peinent à le transmettre. Il n’y a pas de valeurs véritables qui passent, mais une fausse sagesse.

Cette Trinité incarne une dynastie où chacun est pris en otage. Même l’enfant, Yniold, représente une innocence déjà corrompue, plongée dans la jalousie et la manipulation.

La scène où Golaud parle à travers lui est un renversement troublant, qui révèle une forme de paranoïa.

Mari est exceptionnelle. Elle comprend les multiples regards posés sur la femme et la manière dont le patriarcat piège le monde. Sa Mélisande est d’une lucidité presque insupportable pour ceux qui préfèrent ne pas voir.

On peut la prendre pour folle; elle ne l’est pas: elle dit la vérité, encore et encore, et paraît décalée dans un univers qui s’entête à la masquer.

Face à Pelléas - très jeune, indécis - ou à Golaud, elle voit clair. Eux vivent dans une tour d’ivoire, coupés de la «vraie» vie, alors même que le texte évoque la famine et la misère tout autour du château.

Leur drame est psychique et émotionnel; au dehors, c’est la souffrance concrète.

Iris connaissait notre travail et partage avec Damien Jalet un amour du minéral, de l’animal et du végétal. Son costume de Mélisande évolue par étapes presque imperceptibles: jeunesse, maturité... À la fin, la fillette porte la robe du début de Mélisande marquant le cycle tragique d’une transmission inéluctable.

Iris a aussi créé des masques qui prolongent le corps, jusqu’aux bras. Par moments, les danseurs manipulent des fils comme s’ils tenaient les cheveux de Mélisande; ailleurs, ils sont soldats, chiens, gardes, mendiants, aveugles, statues autour d’une fontaine. Son travail est à la fois sculptural, organique et futuriste - intemporel.

Pour Marina, les cristaux conservent une énergie, une information qui croît dans le temps - comme des stalactites monumentales. Nous en déployons sept, recomposables en grotte, en château, en forêt.

Quant à la fin, la danse devient rituel: des femmes mystérieuses lavent le corps de Mélisande et l’emportent vers l’au-delà.

Son corps reste, mais elle est déjà ailleurs, retournée à la galaxie d’où elle vient. On peut aussi lire la scène de façon plus romantique: le cœur brisé, la conscience que sa fille héritera d’une vie d’otage.

Un vrai plaisir. Jamais prétentieuse, sa musique coule, avance, épouse le rythme de la vie et du récit. Elle n’impose rien, elle raconte. Et en racontant, elle bouleverse.

La relation musique-texte y est d’une justesse impressionnante.

Aujourd’hui, nous nous sentons tous un peu marionnettes. Les interprètes - chanteurs et chanteuses comme danseurs - se laissent traverser par des idées et s’écartent de la starification. Maeterlinck, je crois, aurait aimé voir ces corps «tenus par des fils»: placements, regards, interactions choisies, huis clos étouffant.

Les danseurs fabriquent la matière invisible qui cimente l’ensemble. Sous les masques, ils deviennent interchangeables, presque science-fictionnels, et rejoignent le symbolisme de Maeterlinck.

Autour de Golaud, la danse se fait anguleuse, presque militaire: le monde se pétrifie à travers ses affects. Quand il parle de chuter de cheval, les corps se fossiliseraient presque.

À l’inverse, autour de Pelléas et Mélisande, la matière est aqueuse, sensible. Golaud, lui, est de pierre: cœur dur, logique d’emprise, celle du patriarcat qui prend en otage surtout les figures féminines.

L’innocence de l’amour naissant donne un air enfantin, mais ce n’est pas de l’immaturité: c’est la pure connexion des âmes sœurs. Pelléas, lui, a grandi dans un monde déconnecté du réel; il rêve de partir, n’ose pas. L’amour pour Mélisande l’arrête. C’est l’enfant-otage qui dit «je dois partir», sans trouver le courage.

Damien Jalet, lui, s’est emparé de ces références pour aller vers une «chorégraphie de la sculpture». C’est sa spécificité ici: créer des formes qui paraissent archaïques tout en projetant l’œuvre vers un futur très contemporain. On bâtit notre monde sur un autre qui existait déjà.

Simplement ceci: Pelléas et Mélisande nous parle d’aveuglement et de lucidité, de cycles qui se répètent, de corps pris dans des fils visibles et invisibles. Notre travail cherche la lumière qui filtre entre les lignes.

Propos recueillis par Bertrand TappoletPelléas et Melisande

Du 26 octobre au 4 novembre 2025 au Grand Théâtre de Genève (GTG)

Un opéra de Claude Debussy, d'après Maeterlink

Sidi Larbi Cherkaoui et Damien Jalet, mise en scène

Juraj Valčuha, direction musicale - Marina Abramović, scénographie

Avec Björn Bürger, Mari Eriksmoen, Leigh Melrose

Informations, réservations:

https://www.gtg.ch/saison-25-26/pelleas-melisande

Note: Reprise de la production de 2020-2021 (proposée en streaming pendant la crise COVID)

* Pelléas et Mélisande de Debussy est un opéra à part, tout en suggestion et en silences. Adapté de la pièce symboliste de Maeterlinck, il nous plonge dans un monde obscur, minéral et suspendu, où les sentiments s’expriment à peine - et n’en sont que plus poignants.

Mélisande, jeune femme égarée dont on ne sait rien, est recueillie par Golaud, prince d’Allemonde, qui l’épouse. Mais c’est Pelléas, le demi-frère de Golaud, qui éveillera en elle une tendresse profonde, silencieuse, et tragique. Leur amour, à peine formulé, devient une source de jalousie dévorante pour Golaud, jusqu’au meurtre. Arkel, le vieux roi, Geneviève, la mère silencieuse, et l’enfant Yniold, témoins impuissants, composent un chœur de figures inquiètes dans ce drame sans lumière. Rien ne crie. Tout s’efface. Ndr.